“Poiché questo è il grande errore del nostro tempo… che i medici separano l’anima dal corpo.” Platone

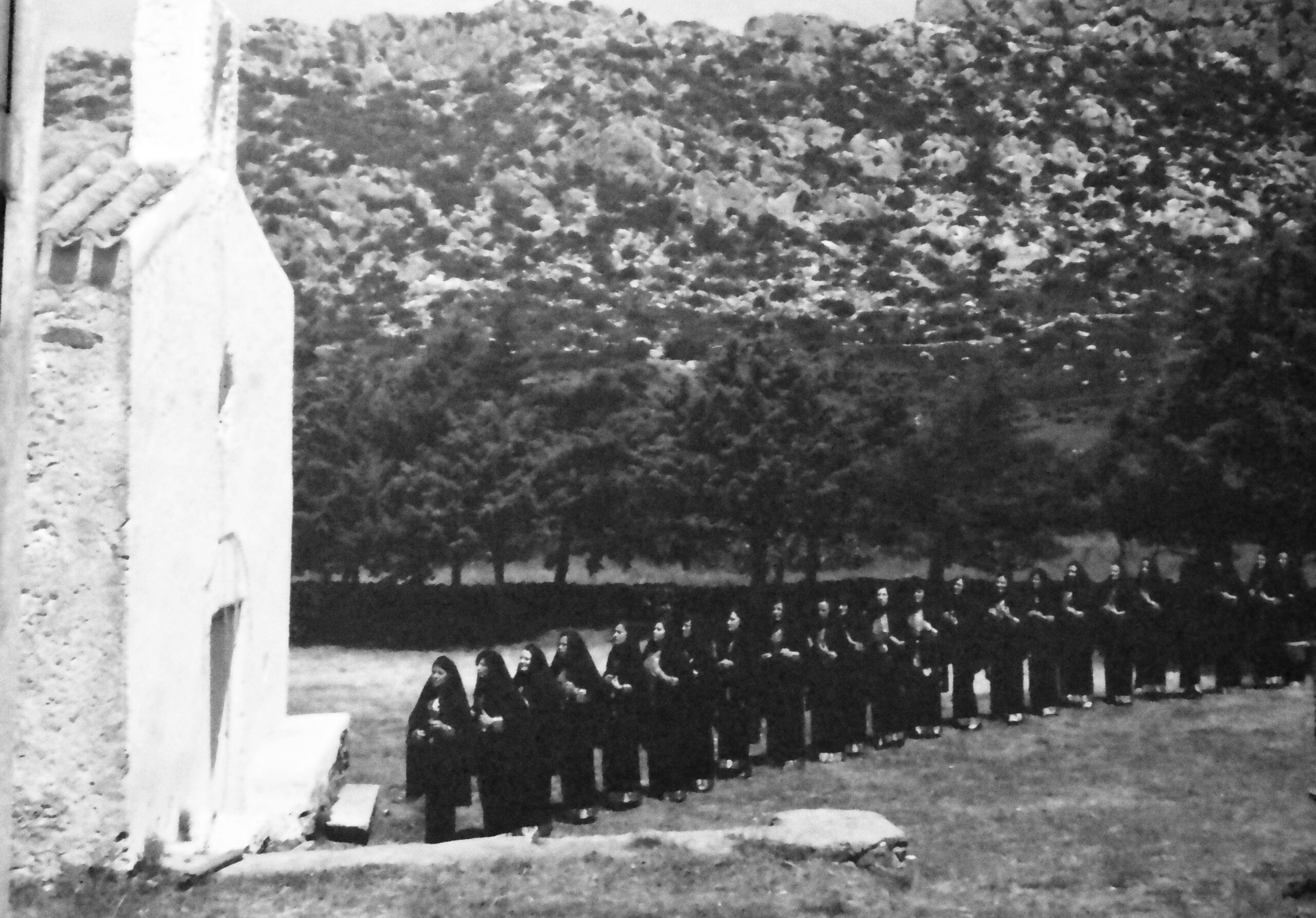

C’era in Sardegna uno strato nascosto di donne chiamate Deinas, che facevano cose straordinarie. Non essendoci una farmacia dove acquistare pillole capaci di anestetizzare il dolore senza agire sulla sua causa, curare il malocchio, i dolori dell’anima e anche quelli del corpo era compito de sas Deinas.

Il fatto che fossero donne non è un caso: erano loro a dominare questo campo (la componente maschile era minoritaria), con un matriarcato che si avvicinava quasi alla totale supremazia perchè, nel mondo antico, c’era l’idea che la donna, avendo una connessione più intuitiva e ricettiva del mondo, agisse da intermediario tra il mondo visibile e quello animico, mentre l’uomo, storicamente, è sempre stato associato a una dimensione più razionale e pratica della realtà.

Io non le ho mai conosciute, ma a Lodè si racconta in particolare di Tzia Violanda e Tzia Battistina Chessa, due donne che, utilizzando elementi come il fuoco, il fumo, le erbe, praticavano una specie di stregoneria benigna. Un modo olistico di prendersi cura dei mali di una persona, che aveva già anticipato la comprensione moderna delle malattie psicosomatiche, vedendo il corpo e la mente come un tutt’uno indissolubile.

Se a Lodè si chiedono spiegazioni riguardo le pratiche di queste donne però, le persone entrano in uno stato di aporia: in un’epoca antropocentrica come la nostra, dominata dalla razionalità e dall’alterigia, diventa difficile comprendere come fosse possibile credere nell’anima e nel non visibile. Eppure, il fatto che queste storie continuino a essere raccontate suggerisce che, forse, quelle pratiche arcaiche non erano tutte una menzogna.

Appunto perchè il mondo spirituale, da qualche secolo, è stato messo in secondo piano rispetto alla scienza, solo uno scienziato come Freud poteva far diventare famosa una pratica che in realtà esisteva già da millenni: l’interpretazione dei sogni.

Tra le altre cose, sas Deinas facevano anche questo (e lo facevano già da molto prima dell’invenzione della psicanalisi).

A Lodè c’erano due modi di interagire con i sogni: uno passivo e uno attivo.

Quello passivo si chiamava Isteniare unu sonnu, letteralmente estenuare un sogno, e sas Deinas lo facevano non per se stesse ma per terzi: quindi, si andava da loro, si raccontava il sogno, e queste cercavano di interpretare quale significato nascosto esso potesse avere. Una psicanalisi freudiana, arcaica e gratuita.

Ma quello attivo e, a parer mio, il più affascinante si chiamava Orassione e Freud, a quanto ne sappiamo, non lo conosceva per niente.

Piccola parentesi: sebbene oggi il termine ‘orassione’ sia stato italianizzato e venga associato alla preghiera cristiana (orazione), nella tradizione pagana sarda non aveva questo significato. Non era una preghiera per parlare in intimità con Dio, come il termine italiano ci suggerisce, ma una pratica che consisteva nel ripetere ossessivamente una parola o un pensiero, con l’intento di ricevere risposte che non erano visibili ai nostri occhi, ma che si svelavano attraverso ciò che poi Freud chiamò inconscio.

Quindi, s’orassione, pratica quasi totalmente cancellata dalla memoria, non è una semplice interpretazione dei sogni ma consiste nel pensare intensamente e ripetere compulsivamente qualcosa per ottenere risposte nel sogno, ma anche durante la veglia, attraverso segnali chiamati assinzos.

In pratica, funzionava così: sgranando sistematicamente le perle di un rosario tra le mani, si ripeteva ossessivamente, per giorni e a bassa voce, un pensiero assillante oppure il nome di una persona, nella speranza che la risposta a una domanda o che il destino di quella persona venissero fatti emergere attraverso un sogno o attraverso sos assinzos. Il sogno avrebbe, in questo caso, una funzione rivelatoria: rivelare ciò che restava nascosto agli occhi, ciò che l’inconscio aveva già inteso e custodito, come un segreto nascosto nelle stanze dell’anima, stanze inaccessibili quando la coscienza è vigile. È importante cogliere il messaggio che si cela in questa pratica: l’idea dell’ignoto di noi stessi, ovvero il fatto che non possiamo accedere a tutte le parti di noi stessi in ogni momento. Ciò significa che la realtà che percepiamo non dipende solo da noi, perché i sensi ci ingannano. La soggettività è limitata. In questo senso, sas Deinas ci danno una grandissima lezione di umiltà, che credo oggi sia particolarmente necessaria.

Il fatto che sas Deinas sgranassero un rosario durante questa pratica, utilizzando il sogno come mezzo di rivelazione non collegato a Dio ma a loro stesse, mette in luce l’ennesimo aspetto conflittuale dell’isola. Questo tipo di utilizzo dei sogni è chiaramente in contrasto con la fede cristiana e questo rivela, per l’ennesima volta, quanto la Chiesa abbia cercato di sopprimere, e talvolta soffocare, le espressioni più intime e personali delle persone. Tutti i tentativi di estirpare e opprimere le radici pagane hanno sempre trovato una resistenza da parte dei sardi che, tutt’oggi, continuano a esprimere la loro essenza con un’intima ribellione.

Infatti, quando a mio nonno gli chiesi di spiegarmi cosa fosse s’orassione, rispose che era solo una preghiera, ma poi recitò una poesia che dice:

“Muzzere mia, cando andat a missa,

achet Orassione a santu Leo.

Issa precat a minde morrer jeo e jeo

preco a sinde morrer issa”

– Mia moglie, quando va a messa, fa l’orazione a santo Leo. Lei prega che io muoia, e io prego che muoia lei.

Certo che chiedere a un santo di far morire il proprio coniuge non è proprio una cosa ortodossa. Eppure, in Sardegna, nelle stanze più intime dell’anima, essere eretici non è considerato un peccato.