Art.1. – L’offesa dev’essere vendicata.

Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinunci per un superiore motivo morale. (Antonio Pigliaru, Il codice della vendetta barbaricina)

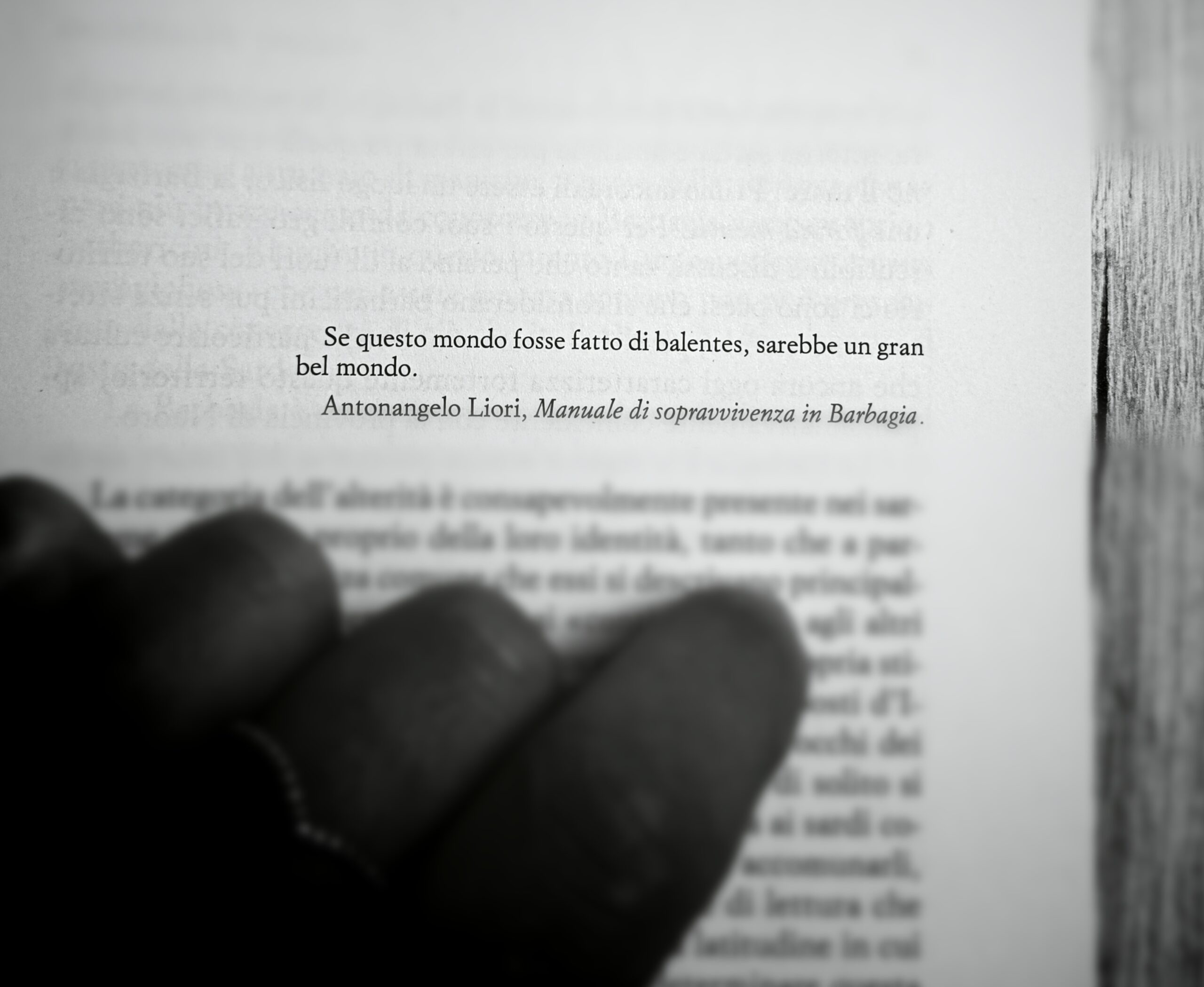

La parola homine, in sardo, non indica solo l’essere uomo in senso biologico, ma indica l’uomo inteso come uomo forte, abile, capace di dominare le sfide con le sue abilità e la sua aggressività. Capace di farsi rispettare, di essere virtuoso. Capace di essere un uomo balente.

In passato, il pastore sardo barbaricino, s’homine balente, era il protagonista assoluto di un’isolata realtà, più incredibile che unica all’interno della Sardegna: la Barbagia. Pastorale, montuosa, aspra. Un’isola dentro un’isola, con un codice proprio, chiamato appunto il codice della vendetta barbaricina. Non si sa precisamente quando e come sia nato, ma si sà che è antichissimo e le sue radici risalgono probabilmente al periodo pre-romano.

Sebbene oggigiorno abbia assunto un significato pressoché negativo, la vendetta in Barbagia aveva un ruolo importantissimo: quello di garantire l’equilibrio sociale, in assenza di un’autorità statale affidabile ed adeguata.

Affiancare la vendetta all’equilibrio sociale, potrebbe sembrare un controsenso. Ma era esattamente così che funzionava: siccome la giustizia statale non ne cavava piedi (come spesso accade oggi, d’altronde), e siccome era totalmente estranea ed ostile alle regole del mondo pastorale sardo, ognuno aveva il dovere di farsi giustizia da sé, sia per garantire che le relazioni sociali fossero legate da un sistema di regole condiviso, che donava una struttura stabile a un mondo che altrimenti si sarebbe auto-distrutto, sia per dimostrare alla comunità di non essere debole.

Se un pastore dimostrava debolezza, infatti, perdeva credibilità (il cosiddetto onore), e lui e la sua famiglia rischiavano di subire altre offese. E’ così che questo mondo tendeva a educare bambini forti, vendicativi e fortemente responsabilizzati (mio nonno a 7 anni dormiva già da solo in campagna per sorvegliare il gregge che, in sua assenza, sarebbe stato vittima di abigeato). Allo stesso modo, le donne crescevano forti e intimidatrici. In una regione ostile come la Barbagia, il fine del dover crescere abili e forti, non era quello di prevalere sugli altri, ma quello di poter essere una persona su cui contare, di poter essere un tassello stabile di una rete sociale attiva, in un mondo, quello pastorale, in cui la solitudine e le sfide del tempo erano ostacoli titanici. Ostacoli a cui solo un uomo balente poteva far fronte.

E’ fondamentale sottolineare che la vendetta barbaricina non era un atto impulsivo o caotico, come la vendetta nelle organizzazioni criminali, ma un comportamento obbligato e prevedibile, con dei confini ben definiti, un atto regolato e definito da precise norme sociali condivise da tutti. Quindi, se qualcuno ti rubava il gregge, non potevi rispondere con un omicidio. Un omicidio, a sua volta, si ripagava con un altro omicidio della stessa portata, non con una strage indiscriminata e, in alcuni casi, interveniva un mediatore per evitare lo spargimento di sangue. Non si potevano toccare donne, bambini o innocenti: la vendetta colpiva solo chi era direttamente coinvolto nel conflitto.

Tutti i componenti della comunità condividevano queste regole, motivo per il quale questo codice, paradossalmente, evitava il caos e, ancor più paradossalmente, limitava la violenza indiscriminata (a differenza, per esempio, della mafia) e, soprattutto, garantiva che nessuno abusasse del potere perché, in un mondo di balentes, in cui tutti si vendicano da sé, prima di fare un torto a qualcuno, ci si pensa due volte (o anche tre).

Nessuno mise mai questo codice per iscritto, tramandato per via orale da secoli (motivo per il quale fu chiamato anche “il codice non scritto”). Nessuno fino al 1959, quando Antonio Pigliaru, decise di mettere nero su bianco un vero e proprio ordinamento giuridico basato sulla vendetta barbaricina: una lista di 26 articoli, in cui si disegna con precisione l’anima della società pastorale barbaricina.

Mio nonno, anch’egli pastore da 88 anni, non aveva mai letto il libro di Pigliaru, ma quando gli chiesi cosa avrebbe fatto se gli avessero rubato il gregge, mi rispose esattamente come doveva rispondere:

“Ma sì mi urana sa roba, non bi ando a caserma a los dennunziare. Bi la uro jeo puru” – Ma se mi rubano il gregge, non vado di certo in caserma a denunciare. Glielo rubo a mia volta.

Il fatto che questo codice sia in contrasto con le leggi statali, è chiarissimo. Ma è doveroso sottolineare che il banditismo sardo non è stato un prodotto diretto del codice barbaricino, ma una sua appendice, perché le leggi della comunità pastorale sarda si scontravano con quelle dello Stato, che, incapace di comprenderle, non ha mai saputo proporre un modello alternativo realmente efficace (in altre parole, “non nde achene, e non nde dassan fachere” – né fanno, e né lasciano fare.)

Ma oggi, dov’è finita questa cascata di regole e certezze?

Oggi, del codice barbaricino restano solo frammenti confusi. Residui sparsi e disordinati.

La coerenza, che un tempo regolava la comunità, è svanita, lasciando solo pochissima polvere, posatasi, non a caso, nelle zone più aspre dell’isola.

In molte zone dell’interno esistono gruppi corposi di giovani e meno giovani che, seguendo il mito lontano (anzi lontanissimo) dell’uomo balente, rappresentano una linea resistenziale, ma molto confusa. Il fatto che resistano è un bene, ma il fatto che siano confusi, lo un po’ meno: scimmiottano contro la legge, contro i carabinieri e la polizia, si comportano da fuorilegge in modo casuale – sparando durante una festa, intrecciandosi in giri di droga, mostrando il coltello per uno sguardo sbagliato– senza una vera consapevolezza del perché. Nei più coraggiosi sopravvive l’istinto di sfidare le regole dello Stato, ma non sanno esattamente contro cosa stiano lottando. È una sfiducia innata (ma anche comprensibilissima) nello Stato e in tutte le sue appendici, ereditata senza comprenderne, purtroppo, le radici.

Dico purtroppo perché la resistenza, se ben indirizzata, è una forza positiva. Ma resistere senza comprenderne il senso, diffondendo messaggi confusi e frammentati, ci intrappola nella stessa prigione in cui ci siamo rinchiusi da sempre per necessità: rifiutare con resistenza di imparare dal passato, ma non aprirsi neanche al presente, restando così a osservare solo le ombre della realtà, senza mai davvero farne parte.

Invece, la storia servirebbe proprio a questo: ad aiutarci a capire chi siamo e ad imparare a resistere con lucidità.