Auf Sardinien gab es schon immer eine manische Besessenheit vom Tod.

Vor Tausenden von Jahren waren die Nuraghen-Gräber nicht so imposant, um Riesen zu beherbergen, wie ihr eindrucksvoller Name vermuten lässt, sondern weil sie wahrscheinlich eine Funktion erfüllten, die über die bloße Bestattung hinausging. Die Lebenden schnitten niemals das Band zu ihren verstorbenen Vorfahren durch, vielleicht in der Hoffnung auf Schutz oder Antworten. Es wird vermutet, dass auch auf Sardinien die sogenannte Inkubation praktiziert wurde, ein im antiken Mittelmeerraum verbreitetes Ritual, bei dem Menschen in Grabstätten schliefen, entweder zu therapeutischen Zwecken oder um durch die Verstorbenen Antworten zu erhalten. Tertullian berichtet, dass sogar Aristoteles einen sardischen Helden erwähnte, der jene von Visionen befreien konnte, die in seinem Heiligtum schliefen, ein Hinweis darauf, dass es einen rituellen Schlaf gab, der mit den Toten verbunden war.

Auch heute noch bleibt die Besessenheit vom Tod tief in den Sarden verwurzelt, die sich nur schwer von ihrer Vergangenheit lösen können.

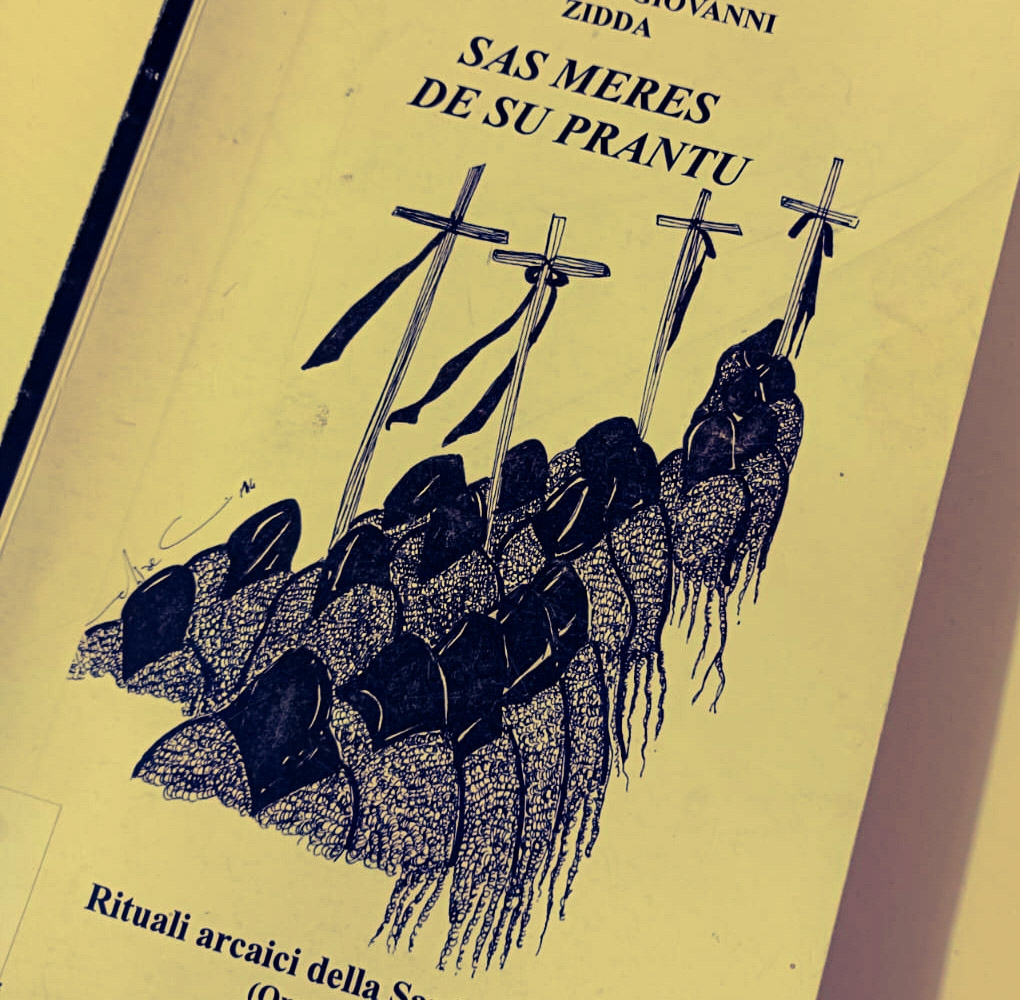

Auf Sardinien war die Vergangenheit schon immer eine offene Wunde, und wie jede offene Wunde wird sie desinfiziert, gepflegt und mit besonderer Aufmerksamkeit behandelt. Und wenn die Nuragher einst in den Häusern der Toten schliefen, um durch Inkubation Antworten zu suchen, dann sind es heute die Toten, die in die Häuser der Lebenden eingezogen sind, um dort für immer zu bleiben: Man fürchtet die Verstorbenen, macht ihnen zu Ehren Spenden, Frauen kleiden sich ein Leben lang in Schwarz, sie klagen in Totenklagen namens Attitos, und es gibt lange und feierliche kollektive Trauerrituale und Nachtwachen. In den Dörfern betritt man oft ein Haus und stellt fest, dass man von mehr Fotos Verstorbener als Lebender umgeben ist. Friedhöfe sind besser gepflegt als Kirchen, und wenn man etwas spendet, sagt man „a sas animas“, für die Seelen.

Wer dieses Phänomen aufmerksam betrachtet, erkennt vielleicht eine tiefere Metapher: eine Art, die Vergangenheit zu begreifen, verkörpert durch den Tod. Die Sarden haben eine sehr konfliktreiche Art, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verknüpfen. Veränderung wurde stets als Bedrohung empfunden: durch Invasionen, Kolonialisierung, erzwungene Auswanderung. Deshalb wurde das Festhalten an einem statischen Selbstbild zur einzigen Gewissheit: Was war, su connottu (das Bekannte), wird als der einzige Weg gesehen, die eigene Identität zu bewahren. Doch in einer Welt, die sich ständig bewegt, bedeutet Stillstand Selbstzerstörung. Denn, wie Tancredi in Der Leopard sagt: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern.“

Diese Tendenz zum Stillstand ist bis heute in allen Bereichen spürbar, von der Politik bis zur Kultur: Es gibt eine ständige Spannung zwischen Vergangenheit und Fortschritt, die sich nie auflöst, aus Angst, die eigenen Wurzeln zu verlieren.

Dieses Verharren zwischen Leben und Tod, zwischen Erinnerung und Nostalgie, zwischen Identität und Angst vor dem Verlust derselben, hat einen ewigen Zustand der Liminalität geschaffen, ein Zustand, der letztendlich zerstörerisch ist.

Sardinien ist eine Insel, die in der Asche ihrer Erinnerung lebt, umgeben von ihren eigenen Geistern, noch immer in Schwarz gekleidet, wie eine Witwe.