An einem Sommerabend, während wir auf der Terrasse meiner Großmutter saßen, plauderten wir über dies und das. Ich, als typische Teenagerin, zeigte mein Talent darin, alles auf meinem Teller in Rekordzeit zu verschlingen. Da man in diesem Alter – wenn nichts schiefgelaufen ist – in dieser wunderbaren Phase lebt, in der Regeln optional sind und Tischmanieren ein abstraktes Konzept, aß ich die letzten Pommes, ohne eine für meine Schwester übrig zu lassen. Sie funkelte mich an, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und sprach mit der Sinnlichkeit einer Dame des 19. Jahrhunderts: „Sas pretas chi ti maniches!“ – „Mögest du Steine essen!“

Kaum hatte ich den Fluch verarbeitet, verdunkelte sich der Himmel: Erst ein paar Tropfen, dann ein Platzregen. Ein Passant, leider ohne Regenschirm, rief: „Brocchettos de 30 chi proata!“ – „Mögen 30-Kilo-Betonblöcke vom Himmel fallen!“ Triefend nass und vor Lachen gebückt, rannten wir ins Haus, während der Sommerregen unaufhörlich weiterprasselte.

Für Außenstehende mögen solche Flüche einfach nur vulgär oder Tabubrüche sein. Doch für den aufmerksamen Beobachter steckt mehr dahinter: Sie sind Werkzeuge. Werkzeuge, die Spannungen sichtbar machen – und damit eine Art Rebellion gegen eine äußere Macht darstellen (in diesem Fall die unkontrollierbare Naturgewalt des Regens oder der unstillbare Hunger eines lebensfrohen Teenagers).

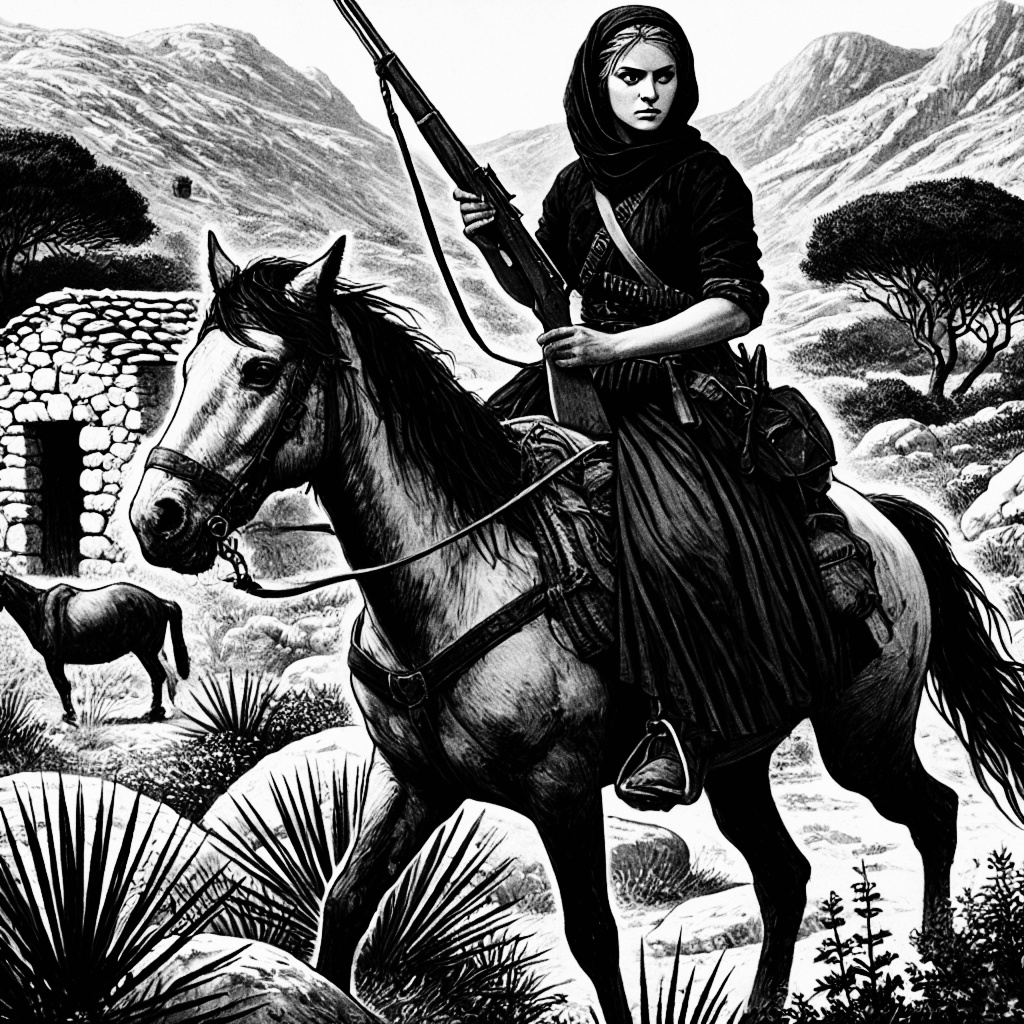

Die Sarden sind kein Volk, das nach Macht strebt, aber sie wollen auch nicht beherrscht werden (zumindest war das ursprünglich so). „Izzu e babbu de isse mantessi“ – „Sohn und Vater seiner selbst“ ist nicht nur eine verbreitete Redewendung, sondern eine ganze Lebensauffassung: eine Art kontrollierte Anarchie, in der niemand über den anderen bestimmt, sondern jeder sein eigener Herr ist.

Doch die Geschichte zeigt, dass dieses Freiheitsstreben nie wirklich ausgelebt werden konnte. Es wurde von außen immer wieder unterdrückt. Deshalb haben die Sarden ein tiefes Misstrauen gegenüber allem, was vom „Kontinent“ kommt (womit auf Sardinien alles gemeint ist, was nicht Sardinien ist, selbst das italienische Festland). Die von außen auferlegte Gerechtigkeit wurde nie als eigene akzeptiert, und diese Ablehnung hat historische Wurzeln. Ein Beispiel dafür ist der Codice Barbaricino, ein traditioneller, innerhalb der sardischen Hirtenkultur entwickelter Ehrenkodex. Als dieser von der staatlichen Justiz des „Kontinents“ unterdrückt und zerstört wurde, führte das zu einer tiefen gesellschaftlichen Instabilität, die bis heute nachwirkt.

Aus dieser Perspektive heraus entstand meine Intuition: Dieses spezielle, übertriebene Fluchen könnte eine symbolische Antwort darauf sein, eine Art Vergeltung. Denn alle (und ich meine wirklich alle) Sarden haben mindestens einmal in ihrem Leben geflucht: gegen das Gesetz, gegen den Regen, gegen die Hitze, das Pech oder einfach gegen jemanden, der sie wütend gemacht hat.

Kein Wunder also, dass es unzählige Flüche gegen Justiz und Gesetz gibt (wobei damit immer nur die externe, nie die eigene gemeint ist). Manche existieren sogar in gereimter Form: „Zustissia ti brusiet, zustissia t’incantet. Zustissia bi colet e non lesset mancu chisina.“

-„Möge die Gerechtigkeit dich verbrennen, möge sie dich verhexen. Möge sie vorüberziehen und nicht einmal Asche hinterlassen.“

Die von Menschen gemachte, staatliche Gerechtigkeit ist für einen Sarden viel einschüchternder als die göttliche. Sie ist für ihn eine Art Fremdsprache, eine Bürokratie ohne Untertitel. Deshalb nutzt er das Fluchen: direkt, roh und ungefiltert, um eine sprachliche Freiheit zu behaupten, die weder der Staat noch irgendeine andere Autorität kontrollieren kann.

Psychoanalytisch betrachtet könnte das Fluchen als eine Art Befriedigung eines unterdrückten Wunsches gesehen werden – nämlich, sich äußeren Mächten zu widersetzen. Das geschieht durch das Brechen eines sprachlichen Tabus, das eine kurzzeitige Befreiung aus der Unterwerfung ermöglicht.

Sardische Flüche sind oft extrem vulgär oder blasphemisch, sie durchbrechen gesellschaftliche Regeln und versetzen die Sprechenden kurzzeitig in einen anarchischen Zustand. Indem man einen „verbotenen“ Gedanken ausspricht, schafft man sich einen liminalen Raum: einen vorübergehenden Moment außerhalb der sozialen Ordnung, in dem tiefere, authentischere Impulse ausgelebt werden können.

Diese Flüche sind längst nicht mehr nur gegen die Justiz oder das Schicksal gerichtet, sie werden auch gegen Menschen eingesetzt, mit einer Mischung aus Grausamkeit und Ironie.

Wenn du zum Beispiel einen Raum verlässt, ohne die Tür zu schließen, könnte dir jemand spontan hinterherrufen:

„Sas manos che sa minca e nonnu!“

– „Mögen deine Hände so trocken werden wie das beste Stück meines Großvaters!“ (Also vertrocknet, weil er tot ist.)

Oder wenn du über das Unglück anderer lachst, könntest du zu hören bekommen:

„Su risu e sa granata, chi s’est abberta e non s’est tancata!“

– „Möge dein Mund offen bleiben wie eine reife Granatapfelschale!“ (Granatäpfel platzen, wenn sie reif sind, und schließen sich nicht mehr.)

Aber eines ist sicher: Man sollte solche Flüche nicht persönlich nehmen. Sie sind keine echten Verwünschungen, sondern Teil einer kulturellen Metapher; ein Ventil, mit dem ein Volk seine Wut über die eigene, unvollendete Selbstbestimmung ausdrückt.