Come capita in ogni epoca, ci siamo molto illusi di essere meno ignoranti di quanto lo fossero i nostri avi. Siamo illusi che accumulare informazioni significhi avere cultura, che più si sa più si è saggi, che più cose si hanno, più si è completi. Ci siamo illusi che la formazione di una persona funzioni come un sacco vuoto da riempire di cose.

In realtà la cultura e la saggezza si fondano sulla qualità non sulla quantità del sapere.

La filosofia ci insegna da secoli che la ricchezza della nostra mente si fonda sul saper porre domande e non sul trovare le risposte. Ciò a cui la modernità ci ha invece viziato è avere risposte pronte, senza neanche preoccuparci delle domande. E tutto ciò è stato travasato in ogni ambito della vita: dall’acquisto di pasti pronti in cinque minuti a quello di un diploma che promette di farti imparare in due anni ciò che si dovrebbe imparare in cinque.

Un bambino, in passato, aveva pochissimi giochi a disposizione, questo lo portava a sviluppare il desiderio di crearsi il proprio gioco in autonomia. Questo utilizzo forzato della sua creatività lo spingeva inevitabilmente a sviluppare la capacità di immaginare un mondo a sua immagine e somiglianza, in mancanza di una risposta preconfezionata al suo bisogno, come i giochi che si comprano più per toglierci il peso dell’educazione che per l’interesse del bambino. Sin dalla più tenera età, un bimbo diventava quindi in grado di sviluppare la capacità di cercare una risposta al suo problema: quella di non avere un gioco e di doverselo creare da solo. Diventava in grado di assaporare la bellezza di essere autore del suo stesso piccolo mondo.

Molto banalmente, mia nonna quando era ragazza, per mangiare un piatto di pasta, doveva andare a piedi al campo, mietere il grano sotto il sole cocente, macinarlo, creare quindi la farina, impastarla e, uno ad uno, formare con le dita i maccheroni. Per fare il sugo, doveva prima piantare i pomodori, aspettare che maturassero, andare a raccoglierli, pelarli, macinarli, cucinarli. Tutto questo processo, che ai nostri occhi moderni è solo una perdita di tempo, in realtà è un grandissimo guadagno. Guadagno in termini di allenamento alla pazienza, alla comprensione dei processi, al fare esperienza diretta di ciò che ci circonda.

Ciò che l’avvento della Televisione ha innescato nelle nostre menti, è molto più grave di quello che pensiamo: i flussi di contenuti imposti dall’alto hanno interrotto il naturale processo di esperienza diretta e di apprendimento, sostituendolo con un sapere passivo che, immancabilmente, ha sacrificato il pensiero critico e autonomo.

Non sentiamo più che sia necessario vivere direttamente certe esperienze per “sapere” qualcosa, perchè tutto ci è raccontato in modo filtrato: dai reality show che ci mostrano conflitti fittizi, agli esperti influencer che interpretano i fatti (spesso lontanissimi da noi), risparmiandoci così una nostra elaborazione personale, ovvero, risparmiandoci di usare il cervello, con l’illusione però di farlo. In sostanza, è come se ci trovassimo ad un buffet infinito di informazioni gratuite, ma spesso ci limitiamo a ingoiare bocconi già masticati, senza mai sapere che gusto abbia veramente quel cibo.

Inutile dire che con la rete sempre a portata di mano, questo è stato amplificato alle stelle: è stato interrotto il ciclo naturale dell’esperienza, che dovrebbe essere elaborata per poi diventare conoscenza consapevole.

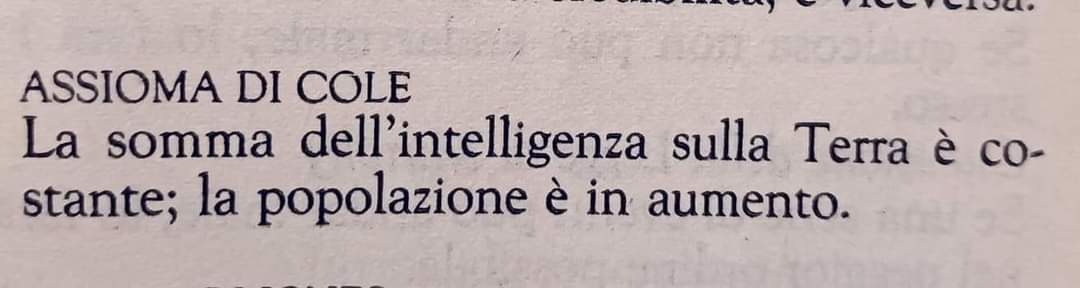

Quindi, se prima avere più informazioni ci rendeva veramente più saggi perchè le informazioni erano molto poche, il moderno flusso continuo di informazioni già digerite, rende più saggi solo coloro che riescono a distinguere ciò che è superfluo da ciò che è importante.

La televisione, e i media moderni, ci hanno dato tanto, ma ci hanno tolto di più. Sta a noi riprenderci ciò che abbiamo perso: il sapore della vita vera, che è fatta di processi e non di risultati.