Sebbene il passato abbia circoscritto il ruolo delle donne a quello di essere madri e mogli, queste hanno sviluppato un metodo, sottile ma efficace, per rivendicare il loro potere sugli uomini: la manipolazione.

Specialmente in Sardegna, dove la donna ha culturalmente un carattere più o meno dominante, i pollici delle signore anziane che, con le mani appoggiate al ventre, si rincorrono in un cerchio immaginario senza toccarsi mai, rivelano un intrinseco modo di riflettere che silenziosamente s’impone nel quotidiano e che, come una goccia che scava la pietra, modella il pensiero grazie a tempi lunghissimi.

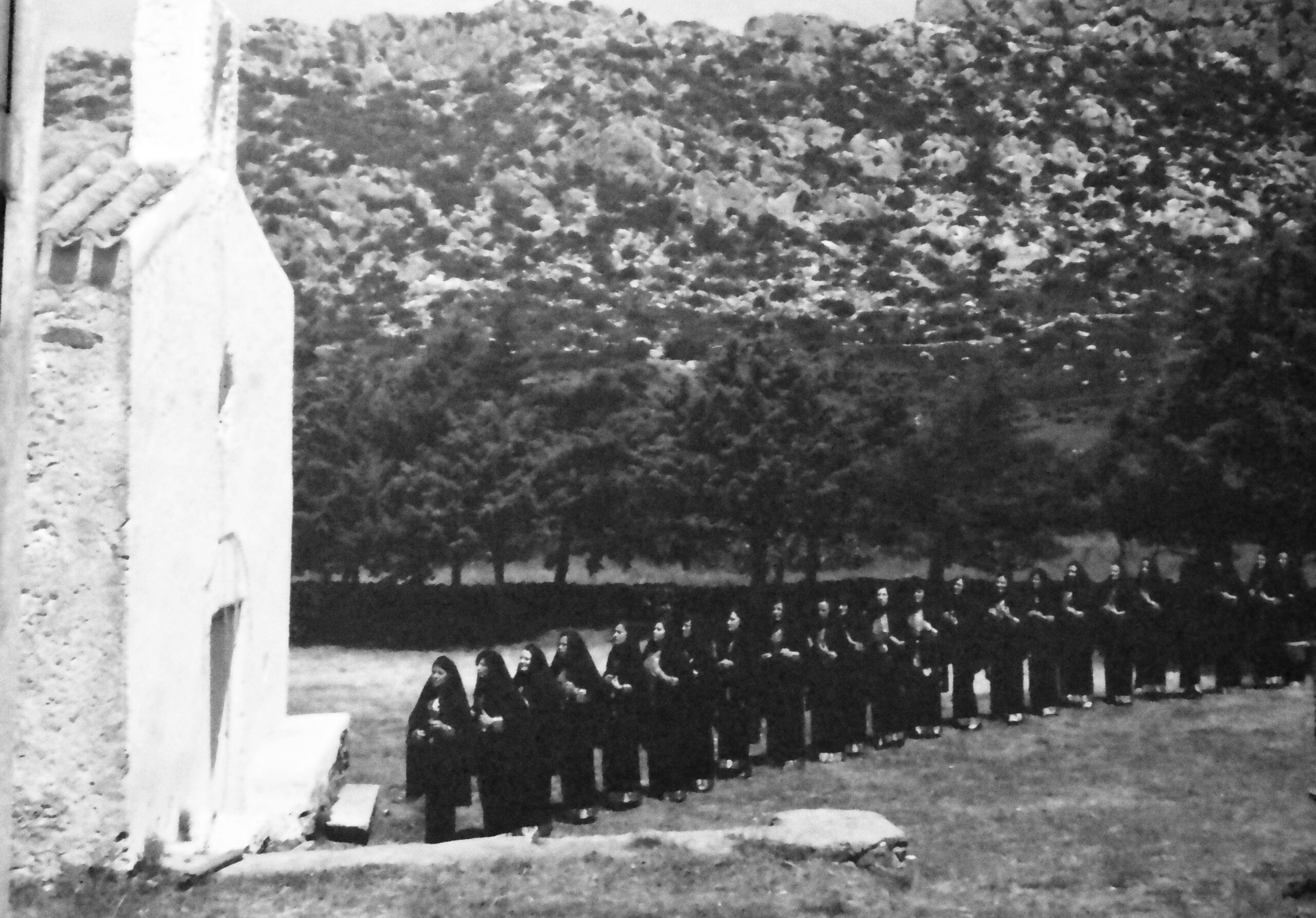

Ma non è solo con il silenzio che influenzano le vicende: in determinate occasioni, le donne prendono pubblicamente posizione, addirittura tentando in ogni modo di farsi sentire con urla, pianti e canti funebri: Sos attitos.

Il canto funebre è una pratica antichissima: ce ne parla Omero nell’Iliade, quando racconta che Ettore, dopo esser stato ucciso da Achille, viene onorato con pianti disperati da Andromaca, Ecuba e Elena, che lo trasformano così in un eroe agli occhi di chi resta. Se ne parla già nell’antica Roma, dove le Preficae, in occasione del funerale, cantavano le neniae per dare un senso collettivo al lutto (in sardo, infatti, la parola Nenia significa cantilena, e Anninnìa è il canto che le donne cantano ai bambini per addormentarsi, la ninnananna).

Ma se il canto funebre ha generalmente funzione di catarsi collettiva, ovvero, inscenare il dolore per aiutare nell’elaborazione del lutto, in Sardegna Sos Attitos, hanno anche un’altra funzione: quella di instigare alla vendetta, in caso di morte per disamistade – inimicizia.

La spina dorsale di quest’isola si regge sull’onore e sulla vendetta e, come il suo stesso codice non scritto impone, “l’offesa deve essere vendicata. Non è uomo d’onore chi si sottrae al dovere della vendetta (..)”.

Queste donne, mentre si strappano i capelli, urlano, si graffiano, si disperano, cantano in modo ipnotico delle poesie che, come lame taglienti, s’infilzano nell’orgoglio di chi ha subito l’offesa di vedere un figlio, un fratello, un cugino ucciso per mano del proprio nemico.

Erano dolorose quelle lame che intonavano versi come:

“L’an mortu chentza neche.

Che a Davide bellu, forte che a Sansone,

fis de totu s’ammiru.

Non ti dormas ch’est s’ora,

de ‘essire a cassare, s’inimicu balente.

Su samben innossente,

lu devo vindicare, finas a s’ultima ora.

Resoria patadesa!

L’at in campu iscoratu e fertu a traimentu.

Diat esser viles ,

no l’aer vindicatu, de coro e a intentu.

CUNTENTU EST SU MORTORE (..)1”

(L’hanno ucciso senza colpa, bello come Davide, forte come Sansone, ammirato da tutti. Non addormentarti che è l’ora, di uscire a cacciare, il nemico balente. Il sangue innocente, devo vendicarlo, fino all’ultima ora. Coltello Pattadese! L’ha “aperto” (ucciso) in campagna, e ferito a tradimento. Sarebbe una viltà, non vendicarlo, con il cuore e con l’intento. L’assassino è contento(..).)

Una scena teatrale magistrale, interpretata solo ed esclusivamente da figure femminili, capaci di guidare emozioni e decisioni attraverso la manipolazione.

Oggi, pare che sos Attitos siano scomparsi, ma se ne ritrovano le ceneri in alcune occasioni, come per esempio il carnevale di Lula, “su Battileddu”, dove uomini vestiti da donne con il volto dipinto di nero, piangono e si disperano per la morte del Dio pagano, impersonato da dei fantocci di stoffa che tengono e agitano tra le mani, mentre si graffiano il volto in preda alla disperazione.

- Raimondo Calvisi, Figure e tradizioni del nuorese. ↩︎