In Sardegna c’è sempre stata un’ossessione maniacale per la morte.

Migliaia di anni fa, le tombe nuragiche erano così imponenti, non per accogliere dei giganti, come il loro nome evocativo suggerisce, ma perché, probabilmente, avevano una funzione che andava oltre la semplice sepoltura. I vivi non tagliavano mai il filo che li univa ai loro antenati defunti, forse cercando protezione o risposte. Si pensa infatti che anche in Sardegna si praticasse l’incubazione, un rituale diffuso nel mondo antico, in cui si dormiva nei luoghi di sepoltura, o a scopo terapeutico, o per cercare risposte attraverso i defunti. Tertulliano riporta che anche Aristotele menzionò un eroe della Sardegna capace di liberare dalle visioni coloro che dormivano presso il suo santuario, sottolineando così l’esistenza di un rito del sonno legato ai defunti.

Ancora oggi l’ossessione per la morte resta incubata nei sardi, che non riescono a staccarsi dal loro passato.

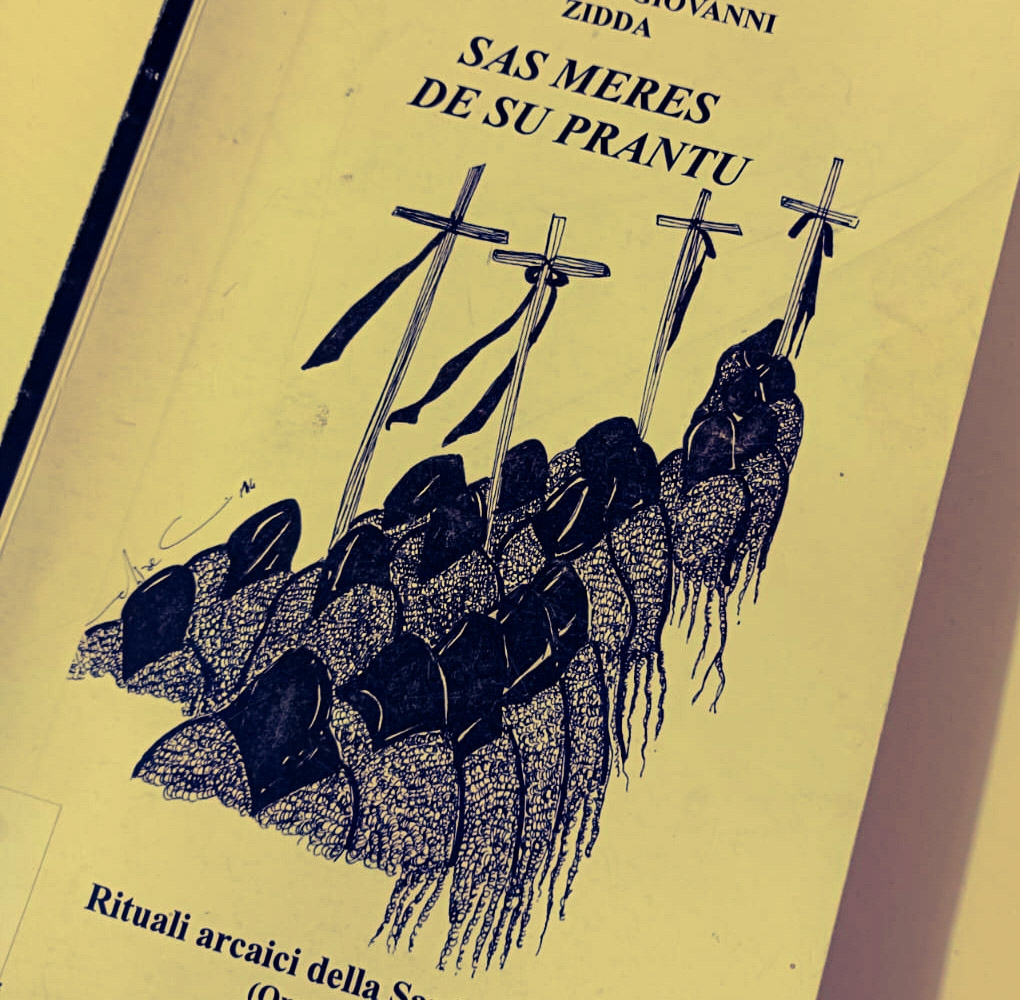

In Sardegna il passato è sempre stata una ferita aperta e, come ogni ferita aperta, la si disinfetta, la si cura, le si dà particolarmente attenzione. E se i nuragici dormivano presso le case dei morti praticando l’incubazione per cercare risposte, oggi sono i morti ad essere entrati dentro le case dei vivi per vivere insieme a loro: se ne ha paura, dei morti, si fanno donazioni in loro onore, le donne si vestono di nero a vita, li piangono con lamenti funebri chiamati “attitos”, si praticano veglie e riti collettivi lunghi e solenni. Nei paesi, quando si entra in una casa, ci si ritrova spesso circondati più da foto di defunti che di vivi. I cimiteri sono più curati delle chiese e quando si dona qualcosa, lo si fa dicendo “a sas animas” – che sia per le anime.

Osservare attentamente questa peculiarità ci suggerisce che, forse, dietro questa ossessione, si cela una vera e propria metafora, un modo di concepire il passato, metaforicamente incarnato dalla morte. I sardi hanno un modo molto conflittuale di intrecciare passato, presente e futuro. Il cambiamento è sempre stato una minaccia: tra invasioni, colonizzazioni, emigrazione forzata. Per questo, un’immagine statica di se stessi è l’unica cosa certa a cui aggrapparsi: ciò che è stato, “su connottu”, è percepito come l’unico modo per non perdere la propria identità. Ma restare immobili mentre tutto scorre, è un vero e proprio suicidio, perchè, come dice Tancredi in quel capolavoro di film che è Il Gattopardo: ‘Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi’.

Questa mentalità tendente all’immobilismo è ancora oggi presente in ogni ambito, dalla politica fino alla cultura, c’è sempre una tensione costante tra il passato e il desiderio di progresso, che non si realizza mai per paura di perdere le proprie radici.

Restare sospesi tra vita e morte, tra memoria e nostalgia, tra identità e paura di perdersi, ha dato vita ad un eterno stato di liminalità che, a lungo andare, è immancabilmente deleterio. Questo stato liminale ci porta a vivere tra due mondi: impedisce di progredire ma, essendo esso statico e confuso, non attinge neanche alla ricchezza del passato, che ormai sta morendo da molto tempo.

Motivo per il quale, oggi che la cultura sarda autentica sta piano piano andando a svanire, esistono numerose associazioni culturali che tentano in modo quasi nevrotico di tenerla in vita, ottenendo paradossalmente l’effetto contrario: si pubblicizza il folklore, non la cultura. Il folklore, purtroppo, è diventato un prodotto da consumare, un’immagine statica di ciò che è stato, ma che ormai è inautentico perché non è più parte integrante della vita quotidiana.

Il conservazionismo culturale che cerca di preservare la tradizione, spesso finisce per svuotarla del suo significato più profondo, trasformandola in una cartolina folkloristica da vendere ai turisti. Quando qualcosa viene museificato, perde la sua autenticità e diventa riproducibile, mercificabile.

La Sardegna è un’isola che vive nelle ceneri della sua memoria e che, circondata dai suoi stessi fantasmi, continua a indossare l’abito nero: come una vedova.