Alla maggior parte di noi, da bambini, è capitato almeno una volta nella vita di rinchiudersi a chiave in una stanza e di non riuscire più ad aprire la porta. A me, per esempio, è capitato in bagno, e mentre tutta la famiglia, tra svenimenti, urla e telefonate, si mobilitava per spiegarmi, come girare quella dannata chiave, il panico dentro il mio stomaco cresceva rapidamente perché avevo paura di rimanere chiusa dentro quella stanza per sempre.

Lo stesso bambino che ha paura di rimanere chiuso dentro la stanza perché ha genuinamente sete di libertà, da adulto avrà esattamente paura del contrario: di rimanere chiuso fuori dalla stanza che gli altri hanno costruito per lui, ancor prima che lui nascesse.

Si aggirano nell’etere come virus i confini di questa stanza invisibile e ci inseguono ovunque andiamo: ogni volta che si chiude un periodo più o meno preciso della vita, ci si sente almeno un pò chiusi fuori con l’acqua alla gola. E se quando si chiude una porta si apre un portone, quando la porta dei ventinove anni si chiude senza avere ancora un lavoro e uno stipendio stabile, si inizia a provare una sorta di paura mista a fastidio. O quando una donna arriva davanti alla porta dei quarant’anni, sente addirittura una sorta di panico per non aver ancora adempiuto alla maternità, mentre le lancette scorrono veloci.

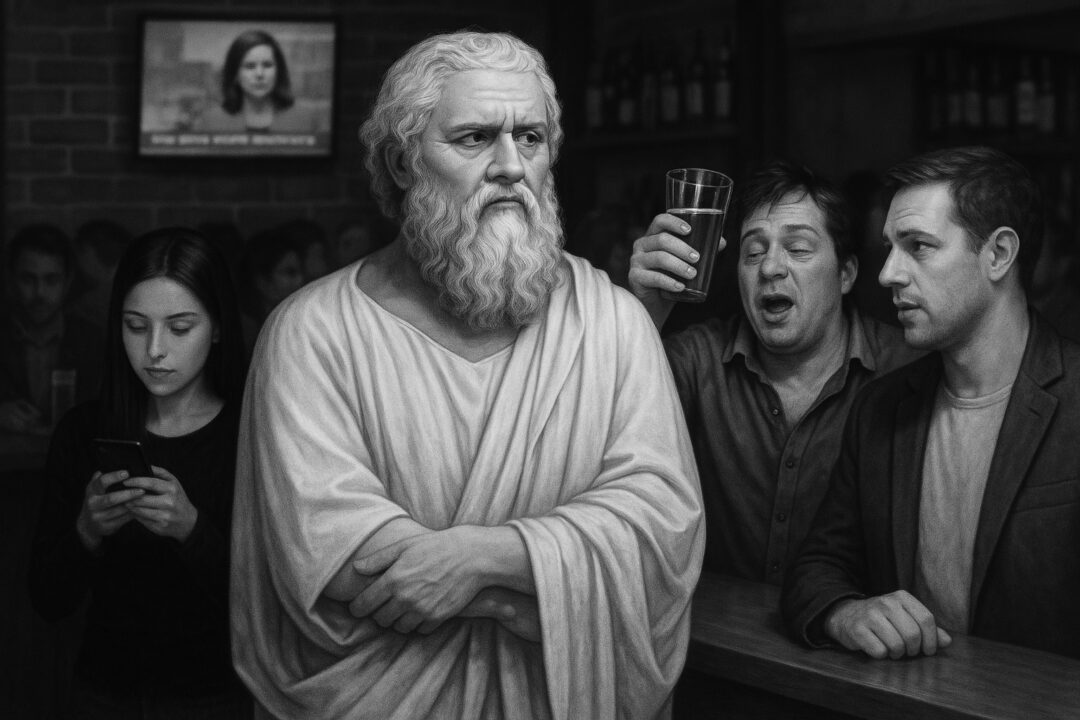

Ci sarebbero moltissimi esempi per indicare quello che i tedeschi definiscono con una sola parola dalle origini medievali, ovvero Torschlusspanik, letteralmente, il panico della porta chiusa. Nel medioevo infatti, le città erano circondate da mura e chiudevano al tramonto i loro portoni per proteggersi dai pericoli esterni e dai nemici. Posto che il problema nel medioevo era che telefonare a qualcuno per farsi aprire la porta era un pò complicato, quando il panico della porta chiusa come metafora psicologica ci perseguita, sebbene abbiamo il telefono sempre in mano, non sappiamo che numero digitare. Consapevoli che il tempo scorre, non abbiamo idea di chi abbia chiuso quella porta, ma le aspettative sociali sono più o meno chiare, per questo entriamo in panico.

Ed è esattamente qui che ci si avvia verso il declino: si sceglie un lavoro schifoso ma che “assicuri una buona pensione” o ci si sposa perchè è arrivato il momento di farlo, non per stima reale e reciproca, oppure ci si accoppia a casaccio per acchiappare i pochi ovuli disponibili da fecondare, in modo da fare (almeno) un figlio il più in fretta possibile.

Questa sorta di accoppiamento strategico, che altro non è che egoismo travestito da necessità biologica, è spesso solo l’ennesimo adempimento di un ruolo prestabilito.

Per la donna, i ruoli da adempiere sono particolarmente ossessionanti. Sono infatti le bambine che, se non si conformano alle aspettative, rischiano di suscitare dispiacere negli altri, mentre il maschietto disobbediente, sin da piccolo, si sente dire sì che è monello, ma anche che ha un bel “caratterino”. Questo atteggiamento si trasmette di generazione in generazione da secoli.

Sarebbe saggio chiedersi quante delle nostre scelte siano frutto del panico della porta chiusa.

Fare cose a caso per paura di avere coraggio, senza mai guardarsi allo specchio per chiedersi cosa sia veramente la strada più adatta alle nostre inclinazioni, al nostro modo di essere e di approcciare nel mondo, è la ricetta giusta per l’infelicità.

L’unico modo per trovare soddisfazione in questa vita e, di conseguenza, dare un contributo individuale a questo mondo, è quello di capire come siamo fatti e, in base a ciò, scegliere in che direzione andare: solo in questo modo si può essere utili a se stessi e agli altri, si può alimentare quell’energia vitale che pochissime persone hanno, quell’energia che è l’unica sorgente a cui l’umanità dovrebbe attingere.

La libertà non è fare quello che vogliamo, ma capire chi siamo veramente dopo aver avuto il coraggio di uscire da quella stanza sociale, dopo aver chiuso la porta di quella che, in realtà, è solo una stanza confortevole dentro una prigione.